-

Partager cette page

Climat et politiques urbaines, un chantier porté par Julia Hidalgo

Entretien avec la chercheure sur ses travaux menés au LISST

Publié le 28 novembre 2025 – Mis à jour le 15 décembre 2025

Mes travaux se situent à l’articulation de la climatologie urbaine et des politiques territoriales. Ils visent à comprendre comment les connaissances climatiques peuvent être intégrées aux pratiques de planification urbaine et aux dispositifs d’adaptation des territoires face à la hausse des températures. Cette orientation scientifique s’appuie sur un double ancrage : en sciences atmosphériques, par ma formation initiale, et en études urbaines, du fait de mon appartenance au Centre Interdisciplinaire d’Études Urbaines (CIEU) du LISST depuis 2014. Ceci m’a conduit au développement d’une démarche combinant observation, modélisation et analyse du cadre institutionnel, afin d’appuyer la mise en place progressive - et devenue obligatoire depuis 2012 en France - de plans d’adaptation aux températures extrêmes en milieu urbain.

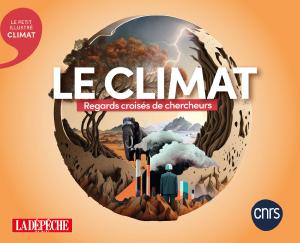

Autant que possible, ma pratique de la recherche est collective, interdisciplinaire et s’inscrit dans une logique de recherche-action. À travers plusieurs projets de recherche, nous avons mobilisé et produit de nouvelles données atmosphériques, climatiques et urbaines, ainsi que des outils de géo-visualisation, pour élaborer des objets intermédiaires (figures, cartes, documents…) facilitant la discussion avec les services administratifs en charge des politiques de planification. Ces travaux reposent sur des collaborations étroites avec des climatologues urbains du CNRM-Météo-France à Toulouse et des Géographes du LIENSs à La Rochelle ainsi que des géomaticiens et cartographes du LabSTICC de Vannes et du collectif national de cartographie, Geo-VISU.

La production de données et de diagnostics territoriaux à elle seule ne suffit pas à l’action. En parallèle, en collaboration avec des chercheurs en géographie urbaine du LISST, en droit de l’environnement du LIEU d’Aix en Provence et des acteurs opérationnels (la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme, Toulouse Métropole, la Métropole Aix-Marseille-Provence Métropole et l’Agglo de La Rochelle), nous avons ainsi travaillé sur le cadre réglementaire français et les outils d’urbanisme afin de proposer plusieurs outils et guides à destination opérationnelle. Nous avons par exemple participé au développement de guides de recommandations, d’atlas climatiques et des services climatiques internes sur le territoire Toulousain. Cette dynamique s’est appuyée également sur des collaborations internationales - notamment sur les territoires de Hong Kong, de Tunis en Tunisie et de São Paulo au Brésil - permettant de confronter les approches méthodologiques développées en France à d’autres contextes urbains et climatiques.

La consolidation de ce chantier de recherche depuis une douzaine d’années au LISST a permis notre participation et, souvent, l’animation des collectifs à l’échelle locale (Opération Environnement du Labex SMS ; Axe interdisciplinaire de l’UT sur les Changements Globaux ; AST-Milieux Urbains de l’OMP) ; à l’échelle régionale (émergence du Réseau d’expertise sur les changements climatiques en Occitanie, RECO ; Défi Clé Observation de la Terre et Territoires en Transition) et à l’échelle nationale (animation de l’Axe « Applications opérationnelles » du réseau exploratoire du CNRS Ville-Climat-Société) ce qui participe à l’inter-formation et à la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques. Dans ce collectif, et au gré des projets de recherche, ont participé ou participent plusieurs membres permanents du LISST (notamment Najla Touati et Wilda Jean-Baptiste du Pôle d'appui à la recherche). Actuellement, une doctorante (Tatiana Annunziata), une postdoctorante (Olga Slobodova) et deux assistantes de recherche (Pauline Schuppe et Blandine Vignal) sur projet composent les membres non permanents. Un stage de master est également proposé régulièrement chaque premier semestre de l’année dans le cadre de nos missions de formation par la recherche (Atilla Duran en 2026).

Sur un horizon d’environ cinq ans, ce collectif porte actuellement deux sujets de recherche : le premier sur la mise en place de réseaux publics de refuges climatiques ; le second concerne le développement de laboratoires hybrides hors les murs visant à améliorer la prise en compte de l’expertise habitante et scientifique sur l’adaptation à la chaleur dans l’ingénierie des projets d’aménagement. Ces deux thématiques - les dispositifs de résilience climatique territoriale agiles, complémentaires aux leviers classiques d’adaptation à la chaleur de mise en place plus lente, ainsi que la participation citoyenne dans les processus d’aménagement urbain, dans un contexte de renouvellement urbain accru - constituent aujourd’hui des sujets d’actualité, tant du point de vue académique qu’opérationnel.

Avec un objectif de documentation et analyse de long terme, nous assurons de manière récurrente, un panorama national de la recherche en climat urbain (mené en 2022 et 2025), ainsi qu’une analyse du cadre réglementaire - effectuée en 2016 et 2020 - et du cadre praxéologique, notamment via des enquêtes menées auprès de la FNAU en 2015, 2020 et 2025. Plus récemment, en 2025, nous avons initié la consolidation d’un référencement du système des données Open Data disponibles pour les études académiques ou opérationnelles portant sur l’adaptation des villes françaises à la hausse des températures.

Enfin, une attention particulière est portée aux collaborations arts-sciences, avec notamment une collaboration active avec l’Association En Quête de Patrimoine autour du dispositif Curieuses Visites Curieuses ; avec le photographe Pascal Fayeton pour la production de visuels en lien avec la surchauffe urbaine ; et avec l’association Les chemins buissonniers dans le cadre du prototypage d’un espace mobile et éphémère pour le projet sur les Laboratoires Hybrides.

Actualités de Julia Hidalgo (Directrice de recherche, CNRS)

Participation de la chercheure au numéro du Petit Illustré 2025 dédié au climat.

Cette coédition née entre le CNRS en Occitanie Ouest et La Dépêche du Midi,

réunit les contributions de plus de 50 scientifiques toulousains.

Parution : novembre 2025.

Autant que possible, ma pratique de la recherche est collective, interdisciplinaire et s’inscrit dans une logique de recherche-action. À travers plusieurs projets de recherche, nous avons mobilisé et produit de nouvelles données atmosphériques, climatiques et urbaines, ainsi que des outils de géo-visualisation, pour élaborer des objets intermédiaires (figures, cartes, documents…) facilitant la discussion avec les services administratifs en charge des politiques de planification. Ces travaux reposent sur des collaborations étroites avec des climatologues urbains du CNRM-Météo-France à Toulouse et des Géographes du LIENSs à La Rochelle ainsi que des géomaticiens et cartographes du LabSTICC de Vannes et du collectif national de cartographie, Geo-VISU.

La production de données et de diagnostics territoriaux à elle seule ne suffit pas à l’action. En parallèle, en collaboration avec des chercheurs en géographie urbaine du LISST, en droit de l’environnement du LIEU d’Aix en Provence et des acteurs opérationnels (la Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme, Toulouse Métropole, la Métropole Aix-Marseille-Provence Métropole et l’Agglo de La Rochelle), nous avons ainsi travaillé sur le cadre réglementaire français et les outils d’urbanisme afin de proposer plusieurs outils et guides à destination opérationnelle. Nous avons par exemple participé au développement de guides de recommandations, d’atlas climatiques et des services climatiques internes sur le territoire Toulousain. Cette dynamique s’est appuyée également sur des collaborations internationales - notamment sur les territoires de Hong Kong, de Tunis en Tunisie et de São Paulo au Brésil - permettant de confronter les approches méthodologiques développées en France à d’autres contextes urbains et climatiques.

La consolidation de ce chantier de recherche depuis une douzaine d’années au LISST a permis notre participation et, souvent, l’animation des collectifs à l’échelle locale (Opération Environnement du Labex SMS ; Axe interdisciplinaire de l’UT sur les Changements Globaux ; AST-Milieux Urbains de l’OMP) ; à l’échelle régionale (émergence du Réseau d’expertise sur les changements climatiques en Occitanie, RECO ; Défi Clé Observation de la Terre et Territoires en Transition) et à l’échelle nationale (animation de l’Axe « Applications opérationnelles » du réseau exploratoire du CNRS Ville-Climat-Société) ce qui participe à l’inter-formation et à la diffusion des connaissances et des bonnes pratiques. Dans ce collectif, et au gré des projets de recherche, ont participé ou participent plusieurs membres permanents du LISST (notamment Najla Touati et Wilda Jean-Baptiste du Pôle d'appui à la recherche). Actuellement, une doctorante (Tatiana Annunziata), une postdoctorante (Olga Slobodova) et deux assistantes de recherche (Pauline Schuppe et Blandine Vignal) sur projet composent les membres non permanents. Un stage de master est également proposé régulièrement chaque premier semestre de l’année dans le cadre de nos missions de formation par la recherche (Atilla Duran en 2026).

Sur un horizon d’environ cinq ans, ce collectif porte actuellement deux sujets de recherche : le premier sur la mise en place de réseaux publics de refuges climatiques ; le second concerne le développement de laboratoires hybrides hors les murs visant à améliorer la prise en compte de l’expertise habitante et scientifique sur l’adaptation à la chaleur dans l’ingénierie des projets d’aménagement. Ces deux thématiques - les dispositifs de résilience climatique territoriale agiles, complémentaires aux leviers classiques d’adaptation à la chaleur de mise en place plus lente, ainsi que la participation citoyenne dans les processus d’aménagement urbain, dans un contexte de renouvellement urbain accru - constituent aujourd’hui des sujets d’actualité, tant du point de vue académique qu’opérationnel.

Avec un objectif de documentation et analyse de long terme, nous assurons de manière récurrente, un panorama national de la recherche en climat urbain (mené en 2022 et 2025), ainsi qu’une analyse du cadre réglementaire - effectuée en 2016 et 2020 - et du cadre praxéologique, notamment via des enquêtes menées auprès de la FNAU en 2015, 2020 et 2025. Plus récemment, en 2025, nous avons initié la consolidation d’un référencement du système des données Open Data disponibles pour les études académiques ou opérationnelles portant sur l’adaptation des villes françaises à la hausse des températures.

Enfin, une attention particulière est portée aux collaborations arts-sciences, avec notamment une collaboration active avec l’Association En Quête de Patrimoine autour du dispositif Curieuses Visites Curieuses ; avec le photographe Pascal Fayeton pour la production de visuels en lien avec la surchauffe urbaine ; et avec l’association Les chemins buissonniers dans le cadre du prototypage d’un espace mobile et éphémère pour le projet sur les Laboratoires Hybrides.

Actualités de Julia Hidalgo (Directrice de recherche, CNRS)

Participation de la chercheure au numéro du Petit Illustré 2025 dédié au climat.

Cette coédition née entre le CNRS en Occitanie Ouest et La Dépêche du Midi,

réunit les contributions de plus de 50 scientifiques toulousains.

Parution : novembre 2025.

Crédits photos :

Portrait de Julia Hidalgo © LISST

Nuit caniculaire © Pascal Fayeton

Couverture du 14e numéro du Petit Illustré © CNRS/DDM

Portrait de Julia Hidalgo © LISST

Nuit caniculaire © Pascal Fayeton

Couverture du 14e numéro du Petit Illustré © CNRS/DDM